强制AI:科技巨头们的隐秘算计

科技巨头正将AI强行塞进我们的生活中,从微软捆绑AI的办公软件到谷歌强制AI搜索结果,用户根本没有选择权。他们这么做的原因并非AI有多优秀,而是因为只有8%的人愿意付费使用AI,所以只能将它捆绑到现有产品中,掩盖其亏损,并假装用户欣然接受。作者以自身经历和数据说明AI并非必需品,反而普遍不受欢迎,并呼吁立法规范,避免AI的强制植入,最终沦为“垃圾邮件”般的存在。

阅读更多

科技巨头正将AI强行塞进我们的生活中,从微软捆绑AI的办公软件到谷歌强制AI搜索结果,用户根本没有选择权。他们这么做的原因并非AI有多优秀,而是因为只有8%的人愿意付费使用AI,所以只能将它捆绑到现有产品中,掩盖其亏损,并假装用户欣然接受。作者以自身经历和数据说明AI并非必需品,反而普遍不受欢迎,并呼吁立法规范,避免AI的强制植入,最终沦为“垃圾邮件”般的存在。

阅读更多

一篇发人深省的文章揭露了科技成瘾对学生群体造成的严重影响。老师们发现学生们注意力涣散,缺乏学习动力,沉迷于手机带来的多巴胺快感,如同瘾君子般难以自拔。这种现象在学生群体中普遍存在,甚至蔓延至低龄儿童。文章指出,科技公司为了利润最大化,漠视了其产品对青少年造成的负面影响,而这种影响已经导致学生学习能力下降,学术诚信缺失,甚至无法进行深入思考。文章呼吁家长、老师和科技公司共同努力,解决这一日益严重的社会问题。

阅读更多

本文讲述了爵士乐传奇人物路易斯·阿姆斯特朗1922年到达芝加哥,加入乔·奥利弗乐队的传奇故事。作者理奇·里卡迪通过新书《踩踏吧,我们走吧:路易斯·阿姆斯特朗的早期岁月》生动地还原了阿姆斯特朗从新奥尔良到芝加哥的旅程,以及他在林肯花园首次登台的紧张与兴奋。这段经历不仅标志着阿姆斯特朗职业生涯的转折点,也展现了他谦逊的品格和对导师的尊重。

阅读更多

一篇长达一年的调查揭露了Spotify操纵播放量的丑闻。记者发现Spotify内部存在一个名为“完美匹配内容”(PFC)的项目,通过与制作公司合作,人为制造大量虚假艺术家和曲目,并在播放列表中进行推广,以降低音乐版权费用,增加利润。这些虚假曲目多为环境音乐、古典音乐、电子乐、爵士乐和低保真节拍,多隐藏在背景音乐播放列表中。Spotify的CEO在丑闻曝光前后多次大量抛售股票套现,引发巨大争议。该事件再次引发了人们对流媒体平台透明度和音乐行业公平性的担忧,呼吁国会介入调查,并建立更透明的音乐播放机制。

阅读更多

本文探讨了人工智能在文化领域引发的真实与虚假之争。作者列举了多个例子,包括谷歌搜索结果优先显示不准确的名人和动物图像、新闻媒体使用人工智能生成虚假新闻图片、甚至用人工智能让已故评论家“复活”撰写评论等。作者对这些现象表示担忧,认为人工智能正在污染文化领域,并对未来文化发展趋势表示担忧。

阅读更多

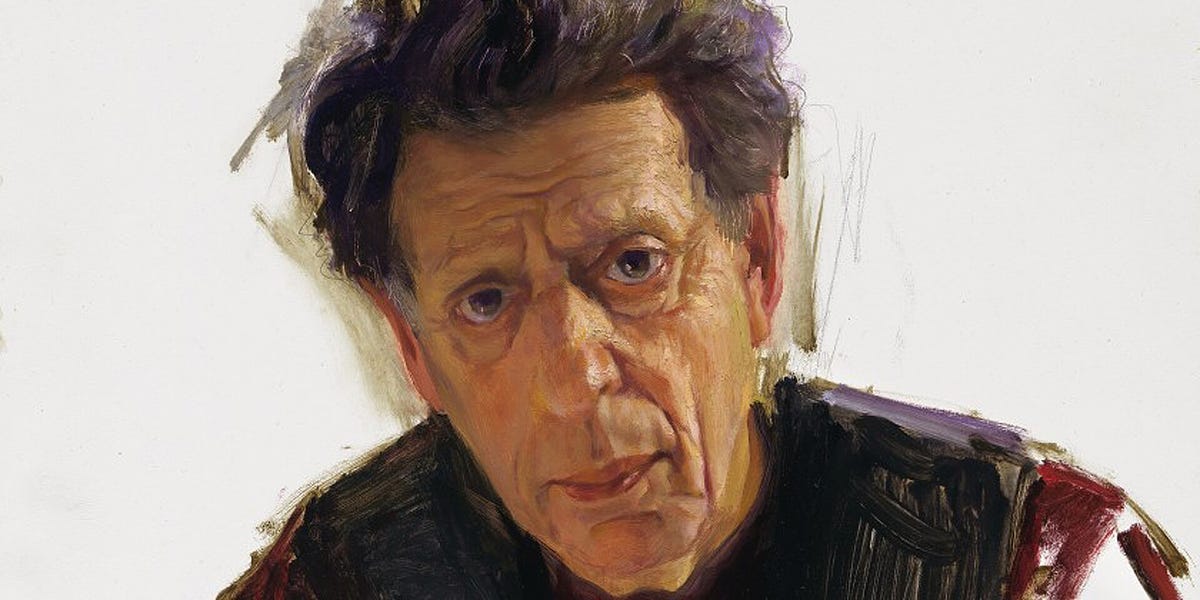

本文讲述了著名作曲家菲利普·格拉斯在成名前为了追求音乐梦想,几十年间从事过各种蓝领工作的经历。他做过搬运工、管道工、出租车司机,甚至在钢铁厂操作过起重机。这些工作虽然辛苦,但他从不抱怨,反而从中汲取了创作灵感,磨练了意志,最终成就了他的音乐事业。

阅读更多

本文讲述了非裔美国作曲家福德·达布尼的音乐人生。达布尼出生于爵士乐兴起前的时代,尽管才华横溢,却始终与时代潮流擦肩而过。他在音乐上勇于冒险,却总在错误的时间做出错误的选择。文章回顾了达布尼的音乐历程,包括他在海地的经历、在歌舞杂耍和歌曲创作方面的成就,以及他领导的社会舞蹈乐队的辉煌。文章重点探讨了达布尼与爵士乐的关系,他本可以成为爵士乐的先驱,却最终错失了机会。文章最后介绍了Archeophone Records发行的达布尼乐队作品合集,让这位被遗忘的音乐家重回大众视野。

阅读更多

这篇文章讲述了歌曲《Nature Boy》的作者Eden Ahbez的故事。Ahbez是一位特立独行的音乐家,过着非传统的生活,他创作的歌曲也充满了神秘主义色彩。《Nature Boy》在1948年由Nat King Cole演唱后大受欢迎,但这首歌的成功并没有给Ahbez带来名利,他依然坚持着自己的生活方式和音乐理念,创作了许多叫好不叫座的作品。文章最后赞扬了Ahbez对音乐和生活方式的独特贡献。

阅读更多

根据皮尤研究中心的一项研究,30%的5-7岁儿童使用TikTok。研究发现,学龄前儿童接触社交媒体越来越普遍,父母需要意识到潜在风险并采取措施保护孩子。

阅读更多