爱:道德的基石?艾利斯·默多克的观点

哲学家艾利斯·默多克认为爱是道德的核心。她指出,道德的核心在于我们如何看待世界,而爱,特别是“专注的爱”,能帮助我们克服自我中心的偏见,更清晰地认识他人,从而做出更道德的行为。默多克用母子媳妇关系的例子说明,即使没有外在行为,仅仅是带有偏见地看待他人也是一种道德上的失败。克服这种失败的关键在于专注的爱,它能引导我们走出自我,关注他人,最终实现对真实的把握。

阅读更多

哲学家艾利斯·默多克认为爱是道德的核心。她指出,道德的核心在于我们如何看待世界,而爱,特别是“专注的爱”,能帮助我们克服自我中心的偏见,更清晰地认识他人,从而做出更道德的行为。默多克用母子媳妇关系的例子说明,即使没有外在行为,仅仅是带有偏见地看待他人也是一种道德上的失败。克服这种失败的关键在于专注的爱,它能引导我们走出自我,关注他人,最终实现对真实的把握。

阅读更多

本文探讨了人类与自然的纠缠关系,以及这种关系中蕴含的伦理困境。从哲学家尼采和生态哲学家普卢姆伍德的视角出发,文章质疑了人类中心主义的观念,认为人类并非自然之外的特殊存在,而是自然食物链中的一环。普卢姆伍德被鳄鱼袭击的经历,以及尼采对自由意志和苦难的批判,都促使我们重新审视自身与自然的关系,思考如何超越传统的善恶二元论,以更和谐的方式与自然共存。文章也警示了盲目追求“纯洁”和“健康”的风险,并指出拥抱纠缠并非易事,需要我们重新定义自我和利益。

阅读更多

本文探讨了当代社会日益严重的“去人格化”危机,它并非简单的“孤独”,而是人们感觉被忽视、不被看见的感受。文章通过对科技工作者、治疗师和医生的采访,揭示了标准化服务、技术滥用以及社会排斥等因素导致人们在人际关系中缺乏被认可的体验。作者认为,解决这一问题需要关注标准化互动、边缘化群体以及过度依赖屏幕等根源,并倡导在科技发展中优先考虑人际连接,避免将人际互动简单地机械化。

阅读更多

在法国波尔多一家书店,作者偶然发现一本二战时期纳粹枪决受害者遗书集。这些临终信件直击人心,展现了人们在面对死亡时的真实情感:否认、愤怒、讨价还价、沮丧和接受。作者从中体会到,死亡迫近时,人们会回顾人生中最珍贵的瞬间,并表达对亲人的爱与不舍。这些遗书不仅展现了战争的残酷,也让人反思生命的意义,以及如何更好地生活。

阅读更多

本文探讨了文艺复兴时期人文主义教育与现代大型语言模型(LLM)之间的相似之处与差异。通过分析伊拉斯谟的《西塞罗派》和拉伯雷的《巨人传》中的案例,文章指出,人文主义者通过模仿经典作家来训练写作技巧,这与LLM通过训练语料库来生成文本的方式类似。然而,人文主义的写作训练也可能导致一种“泛化”的表达方式,缺乏针对特定情境的独特性和沟通力,如同LLM有时会产生看似合理却缺乏事实依据的“幻觉”一样。文章最终强调了人际沟通中倾听与回应的重要性,并告诫我们避免将语言生成工具化,而应注重语言的社会性和互动性,才能真正实现有效的沟通。

阅读更多

本文探讨了电影和电视中广泛使用的三幕式叙事结构,这种结构追溯到亚里士多德,并被好莱坞大量应用。作者认为,尽管这种结构能带来商业上的成功,但其重复性和保守性也值得反思。它掩盖了叙事的骨架,强化了现状,并可能阻碍对现实的批判性思考。文章还探讨了其他叙事模式,例如循环式和碎片化叙事,并呼吁电影创作更多地反映当今社会的分裂和复杂性。

阅读更多

科幻作品中的外星语言,例如《降临》中的七肢体外星人的语言,虽然奇特,但其基本结构与人类语言惊人地相似。这引发了哲学家对“可能语言空间”的思考:真正的外星语言可能远超我们的想象,其构建方式可能与人类语言大相径庭。文章探讨了语言的四个层面:符号、结构、语义和语用学,并分析了外星语言可能在这些层面上的差异,例如采用非人类的感知方式(气味、电脉冲),拥有不同于人类的语法结构,甚至缺乏我们理解的“意义”概念。文章认为,准备好迎接真正不同于人类语言的外星语言,需要我们打破人类中心主义的视角,积极探索语言的可能性,这不仅关乎未来可能的外星接触,也关乎我们对自身语言和认知能力的更深理解。

阅读更多

本文讲述了史丹达综合征,一种因接触艺术杰作而产生的强烈情感反应,并将其与现代博物馆参观体验进行对比。文章以史丹达在佛罗伦萨的经历开篇,描述了他面对艺术作品时产生的强烈情绪体验。随后,文章探讨了现代游客在博物馆中匆匆掠过的参观方式,并将其与史丹达对艺术的深度体验形成对比。作者认为,现代博物馆的参观方式导致游客无法真正体验艺术作品的魅力,而史丹达式的深度体验才是艺术欣赏的真谛。

阅读更多

1935年,薛定谔提出著名的“薛定谔的猫”思想实验,用一只可能既死又活的猫来讽刺量子力学的诠释问题。文章追溯了这一实验从一个晦涩的物理学论证到深入大众文化、引发广泛哲学思考的历程。薛定谔的猫并非旨在描述现实,而是揭示了量子力学中“叠加态”的悖论:微观粒子的状态在观测前是不确定的,只有观测才能使其“坍缩”为确定的状态。文章探讨了不同物理学家的观点,包括哥本哈根诠释和多世界诠释,并最终将薛定谔的猫的流行归因于其引发对人类选择和命运的思考,以及对平行宇宙的想象空间。

阅读更多

1990年,旅行者1号拍摄了著名的“苍蓝小点”照片,展现了地球在宇宙中的微不足道。这引发了人们对自身存在意义的思考,与1968年阿波罗8号拍摄的“地球升起”照片形成对比。“苍蓝小点”激发了人们对宇宙浩瀚的敬畏和恐惧,甚至让人联想到帕斯卡关于宇宙无限空间的恐怖感。文章探讨了这种“宇宙渺小感”的来源,既有哲学层面(例如帕斯卡的思想)的解读,也有认知层面(人类感官局限性)的解释。最终,文章指出,虽然从宇宙尺度来看,地球显得微不足道,但如果我们能探测到宇宙中其他具有意识的生命,那么地球的存在意义将被重新定义。

阅读更多

长期以来,越南的反殖民斗争被描绘成一个统一的民族抵抗外来侵略者的英雄故事。然而,新的研究揭示了更复杂的历史:20世纪上半叶,多个互相竞争的民族主义思潮涌现,对越南民族认同和反殖民策略持有不同观点。文章探讨了潘佩珠、潘周桢、阮安宁、范景谦以及胡志明等关键人物的思想,他们利用民族羞耻感来激励同胞参与反殖民建设,并对“自由”、“民主”等概念赋予不同解读。这篇文章挑战了单一叙事的浪漫化解读,展现了越南反殖民主义的复杂性和多样性。

阅读更多

喀拉拉邦,印度西南部的一个小邦,曾是印度最贫困的地区之一。然而,在短短几十年内,它却实现了惊人的经济腾飞,人均收入超过全国平均水平。这其中,高识字率、优质医疗和低人口增长率起到了关键作用。此外,左翼政府长期的社会福利政策,以及与全球经济的深度融合、海湾地区的汇款和蓬勃发展的私营部门投资,共同成就了喀拉拉邦的经济奇迹。然而,过度开发和气候变化也带来新的挑战,喀拉拉邦未来的发展之路需要在经济增长与环境可持续性之间取得平衡。

阅读更多

本文探讨了愤怒的本质及其破坏性。作者从亚里士多德的定义出发,指出愤怒源于对自身价值或关切之事的重大损害,并伴随报复的渴望。然而,作者认为这种报复的渴望并不合理,因为它无法修复造成的损失。只有当愤怒聚焦于地位而非正义时,报复才显得有意义,但这是一种狭隘且以自我为中心的视角。作者倡导一种“转变”,即从报复转向关注未来,通过合作和理性解决问题,并以曼德拉的经历为例证,说明了这种转变在个人和政治生活中的重要性。

阅读更多

本文探讨了著名哲学家玛莎·努斯鲍姆的思想,重点关注她的“能力方法”和对情绪,特别是愤怒的观点。能力方法主张政府应确保所有公民拥有过上繁荣生活的能力,这并非简单地满足公民的偏好,而是提供实现福祉的实际机会。努斯鲍姆列出了十项关键能力,并将其视为一项权利。然而,她对愤怒的看法发生了转变,认为愤怒在道德和政治上存在问题,因为它往往源于自我中心和地位竞争。她主张“过渡”——将愤怒转化为建设性的行动,以改善福祉。努斯鲍姆的哲学始终与现实生活紧密联系,她的著作体现了个人经历、情感和哲学思想的交织。

阅读更多

玛丽·米德利,一位20世纪的哲学家,在50年代撰写了一篇名为《戒指与书籍》的广播剧,探讨了哲学史中男性主导的现象及其对哲学本身的影响。这篇稿件因被认为“琐碎”而未被播出。直到她90多岁时,这篇稿件才被重新发现。米德利认为,哲学家的生活方式会影响他们的哲学观点,男性主导的哲学传统忽略了女性和家庭生活经验,导致哲学的局限性。她以笛卡尔为例,指出其孤立的思考方式忽略了人与人之间关系的重要性。米德利的主张与当今的女性主义哲学观点不谋而合,体现了知识的社会性与情境性,挑战了传统的客观知识观。

阅读更多

本文探讨了物种分类中“物种”与“亚种”的界定问题及其对生物多样性保护的影响。作者指出,传统的物种概念过于简化,忽略了亚种的多样性及其重要性。以诺亚方舟为例,作者说明了如果考虑亚种,方舟将承载远超想象的动物数量。文章进一步探讨了“物种优先”的保护策略的局限性,并呼吁关注亚种的保护,以更全面地认识和保护生物多样性。

阅读更多

本文探讨了19世纪法国现代主义作家对大众媒体,特别是报纸的复杂情感。从波德莱尔到普鲁斯特,他们既厌恶报纸的负面影响(如煽动犯罪,扼杀文学),又深受其影响,并利用其平台进行创作和宣传。报纸既是现代性的熔炉,也是文学创新的实验室,作家们在与之抗争的同时,也积极地将其融入自己的创作中,例如马拉美颠覆性的诗歌《骰子一掷决不能废除偶然》就发表于商业杂志《世界都会》。最终,作者认为,面对互联网时代的信息洪流,我们可以从法国现代主义者的经验中学习,既要保持艺术的独立性,又要善用新媒体的力量。

阅读更多

这篇文章驳斥了全球化始于20世纪90年代的观点,认为全球化是贯穿整个人类历史的持续过程。作者通过分析历史上的市场、哥伦布大交换以及文化交流,论证了文化融合并非现代现象,而是人类社会演化的基本特征。文章批判了将全球化视为威胁的观点,认为这种观点源于对历史的遗忘和对“纯正文化”的幻想,呼吁人们认识到全球化是人类文化演进的驱动力,而非灾难。

阅读更多

本文探讨了J.G.A.珀科克及其著作《马基雅维利时刻》对历史学和政治思想史的影响。珀科克在书中挑战了美国建国神话中纯正的自由主义解释,认为古典共和主义思想贯穿其中,引发了激烈的争论。这场争论不仅涉及历史解释的差异,更触及美国自身身份认同的核心问题。珀科克认为历史叙事本身具有政治性,历史学家是塑造政治身份认同的关键人物,而历史的解读必然伴随着政治角逐。

阅读更多

本文讲述了变质岩的非凡旅程。它们最初是海底沉积物,在地质运动中被深埋于地下,承受着巨大的压力和高温,发生“变身”,形成新的矿物。之后,它们又通过漫长的地质过程重返地表,成为研究地球深部结构的珍贵样本。作者以生动的笔触,将变质岩的形成和演变过程比作一场奇幻的冒险,并阐述了变质作用对地球板块构造的重要性,以及水在这一过程中的关键作用。

阅读更多

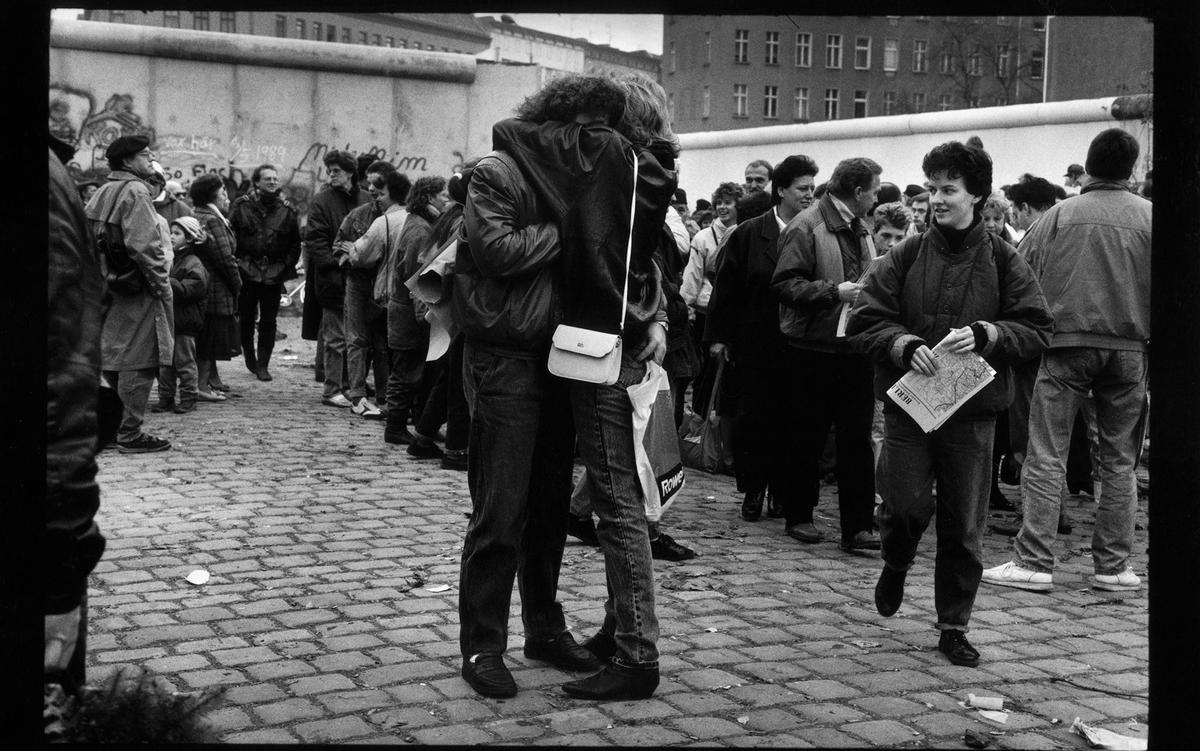

本文讲述了冷战时期,牛津大学的哲学家们如何帮助铁幕后的持不同政见者。他们通过在南斯拉夫杜布罗夫尼克建立的大学间中心(IUC)以及秘密的地下大学进行学术交流,传递西方思想。这些活动涵盖了哲学、科学、生态、宗教、文学和政治学等多个领域,并通过走私书籍、复印机等物资支持地下出版。Jan Hus教育基金会的成立进一步扩大了这些活动的影响,但同时也面临着当局的严密监视和打压。文章以作者一次秘密运送物资和信息的经历为例,展现了当时紧张的政治氛围和学者们的勇气。文章最后反思了冷战时期学者们的行动对当今社会政治问题的启示,呼吁人们关注极权体制下知识分子的困境,并支持他们争取学术自由的努力。

阅读更多

本文探讨了亚里士多德思想在历史长河中的复杂影响。尽管他的某些观点(例如关于奴隶制和女性)在今天看来存在争议,但他的著作在政治哲学领域的影响力不容忽视。作者指出,从君主制到共和制,从工人运动到女权主义,不同政治立场的人都在试图利用亚里士多德的思想来支持自己的主张,有时甚至是歪曲或伪造。文章认为,亚里士多德的思想并非僵化的教条,而是一个充满活力和辩证性的体系,它鼓励人们挑战既有观念,并在与之辩论的过程中产生新的思想。正是这种思想的碰撞和交锋,推动了历史的进步,例如民主、女权和废奴运动的发展。

阅读更多

文章探讨了特级初榨橄榄油独特的辛辣味道的起源,指出其并非源于古老传统,而是现代机械化生产的产物。18世纪,地中海地区的橄榄油生产方式发生了巨大变革,新的机器和生产流程的出现是为了满足国际市场对低酸度橄榄油日益增长的需求,这种油更易于保存和运输,也更适合工业润滑和照明。文章认为,特级初榨橄榄油的味道与其说是对古老传统的回归,不如说是工业资本主义和现代权力关系在地中海世界建立的标志。

阅读更多

本文探讨了简·奥斯汀和查尔斯·达尔文在美学观上的共通之处,特别是他们对自然与装饰之美之间关系的思考。奥斯汀细致入微的观察和对细节的关注与早期英国博物学家的风格相似,她将人类置于与自然界连续的统一体中。达尔文则纠结于自然界中看似无用的装饰物,例如孔雀的羽毛,这些装饰物的存在似乎与自然选择理论相悖。文章分析了奥斯汀对时尚的态度,认为她对时尚的看法并非完全遵循达尔文的自然主义解释,而是存在更复杂的理解。奥斯汀的作品中蕴含着自然主义与超越性美学之间的张力,这使得她对美的探索更加引人深思。

阅读更多

本文讲述了一位听力正常的母亲在女儿失聪后,面对是否植入人工耳蜗的艰难抉择。作者从个人经历出发,探讨了听力损失与聋人文化的冲突,以及人工耳蜗技术带来的伦理困境。她查阅资料,接触了聋人社群,了解到聋人文化并非残缺,而是一种独特的文化认同。最终,作者选择为女儿植入人工耳蜗,希望女儿能够同时体验有声世界和无声世界的精彩,并在未来自主选择自己的人生道路。

阅读更多

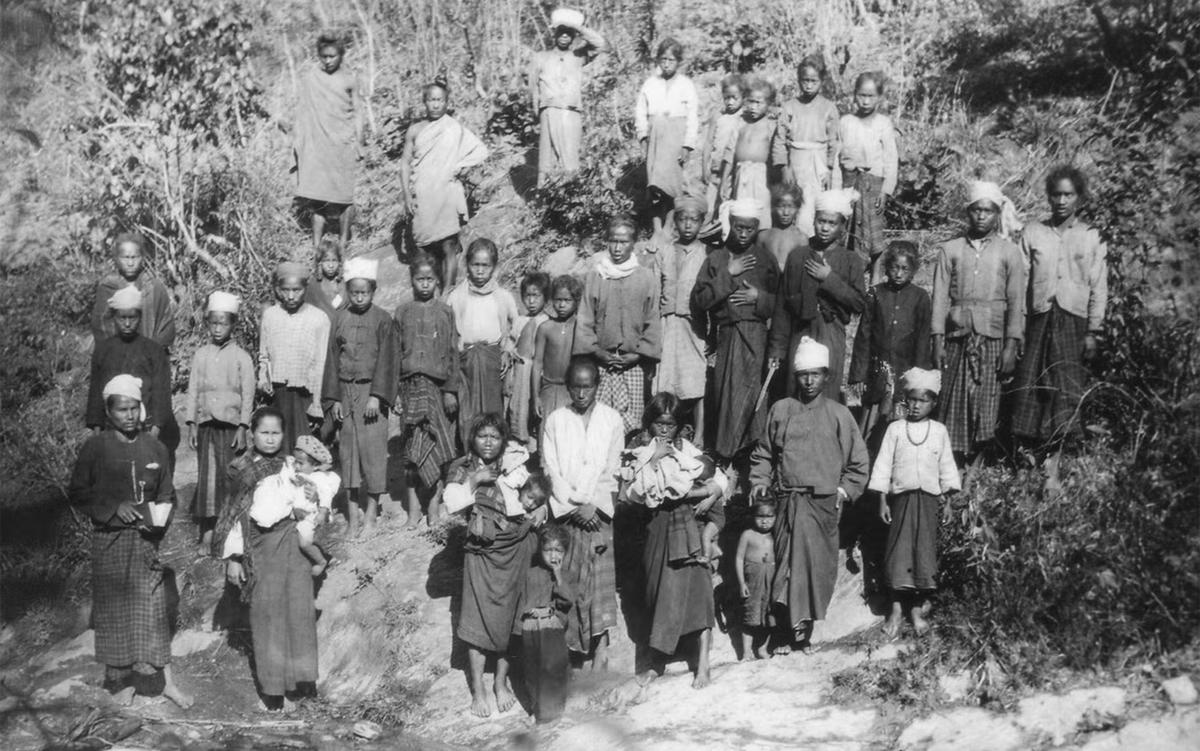

本文讲述了缅甸钦邦一种名为Laipianism的土著信仰。该信仰由Pau Cin Hau于20世纪初创立,其核心是尊崇唯一的造物主Pathian,并摒弃对其他神灵的崇拜。Pau Cin Hau为钦语创造了字母表,这在钦邦历史上具有里程碑式的意义,也被视为神圣的象征。Laipianism的信徒数量不多,但他们努力在现代社会中保持自己的信仰和传统,并在数字平台上使用Pau Cin Hau的字母表来彰显身份。

阅读更多

本文探讨了失眠的积极一面,作者结合自身经历和历史上的“夜猫子”们(如作家伍尔夫、艺术家布尔乔亚等)的创作故事,阐述了夜晚和黑暗如何影响人的思维,以及失眠带来的独特体验,最终作者发现失眠帮助她重新认识了自己,并激发了创造力。

阅读更多

文章探讨了委婉语的演变规律,指出委婉语的更换是语言和社会发展的结果。作者认为,词语的意义会随着时间推移而改变,最初中性或积极的词汇可能会逐渐带有负面含义,因此需要不断创造新的委婉语来替代。这种现象被称为“委婉语跑步机”,它反映了语言难以跟上社会变化的步伐。

阅读更多

本文探讨了汉娜·阿伦特对“真实性”概念的批判。文章从阿伦特自身的经历出发,引述了海德格尔、雅斯贝尔斯、萨特等哲学家对“真实性”的不同理解,并在此基础上阐述了阿伦特的观点:并非存在一个内在的真实自我,引导人们行动的内在决策机制是“意志”。阿伦特认为,“意志”是介于思考和判断之间的精神活动,它使人们意识到自身与世界之间的张力,是人们在面对抉择时做出行动的关键。

阅读更多